肉骨茶(バクテー)という料理をご存知でしょうか。お茶ではなく、煮込み料理です。

肉骨という字面がちょっと血なまぐさくもありますが(「骨肉の争い」を連想してしまう……)、骨付き豚肉を煮込んだ、スタミナが付きそうなのにあっさり美味しい汁物で、マレーシアやシンガポールのあたりで食べられています。

マレーシアとシンガポールの肉骨茶はちょっとタイプが違い、どちらが発祥かは現地でお互いに「うちが発祥!」と主張し合っているそうです。こういう論争は世界中に存在する。

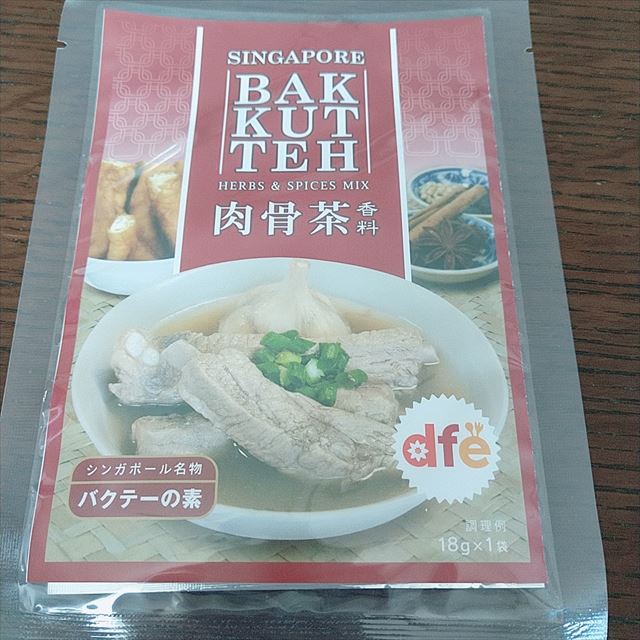

先日、輸入食材店で肉と一緒に煮込むだけのお手軽スパイスを入手したので、これで肉骨茶を自作してみます。

スペアリブとスパイスとにんにくを煮込むだけ!肉骨茶

マレーシア風肉骨茶は汁の味を濃い目に作るもので、シンガポール風はあっさり塩味に仕立てるのだそうです。今回作るのはシンガポール風のもの。

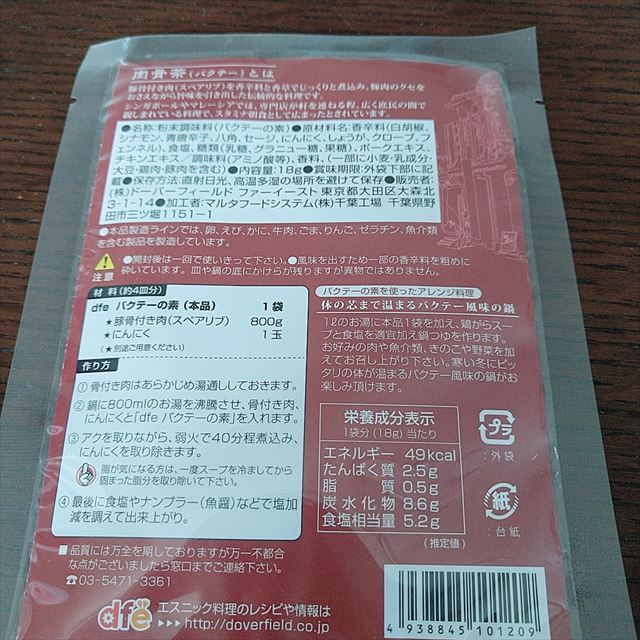

輸入食材のお店で買いましたが、日本で製造されているもののようです。道理でレシピがわかりやすい。

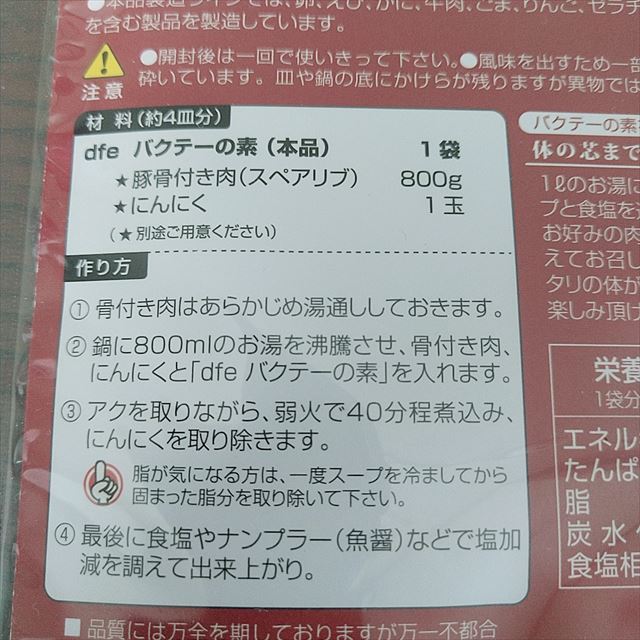

この調味料のほかはスペアリブとにんにくが必要です。

一説によると肉骨茶は、肉を取った後の骨を煮て、こびりついた少しの肉を美味しく食べるために生まれた料理も言われています。だから、骨付き肉で作ることが重要なんですね。

ということで買ってきました、スペアリブ。煮込みというよりBBQ用……。1.2kg。

普通にカットされたものを買いたかったが、こっちの方が安かったんですよね。しかし後から考えると、骨が長すぎて鍋に入れにくかった。なんとか出刃包丁で骨を切って短くしましたが、歯がボロボロ……。

これから肉骨茶を作る方は、カット済みのスペアリブを使用することをおすすめします……。

1.2kgでは袋書きのレシピよりも多いので、切り分けてから適当なところを1本抜いて800gになるようにします。(抜いたスペアリブは味付けして焼いて食べます)

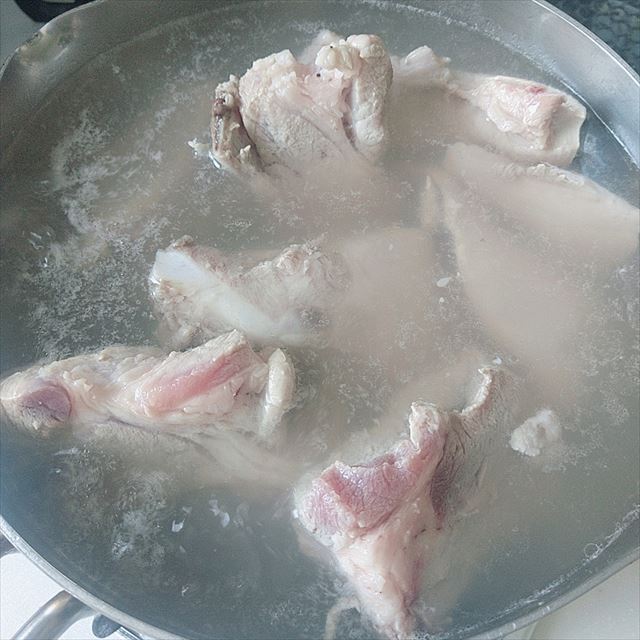

これを、沸騰したお湯で湯通しし、ザルに上げてから流水でアクを洗い落とします。

湯通ししたスペアリブとにんにく皮ごと一玉、調味料と水800mlを入れる。調味料は粉末状で、こしょうとフェンネルが効いている。嗅ぐとくしゃみが出そう!

これを弱火でコトコト煮ます。蒸発を防ぐために蓋をして煮込む。レシピでは40分と書かれていますが、たった40分で柔らかくなるんでしょうか。

家中豚とにんにくとスパイス(特にフェンネル)の香りが充満します。豚骨ラーメンのような、本格中華料理屋のような。

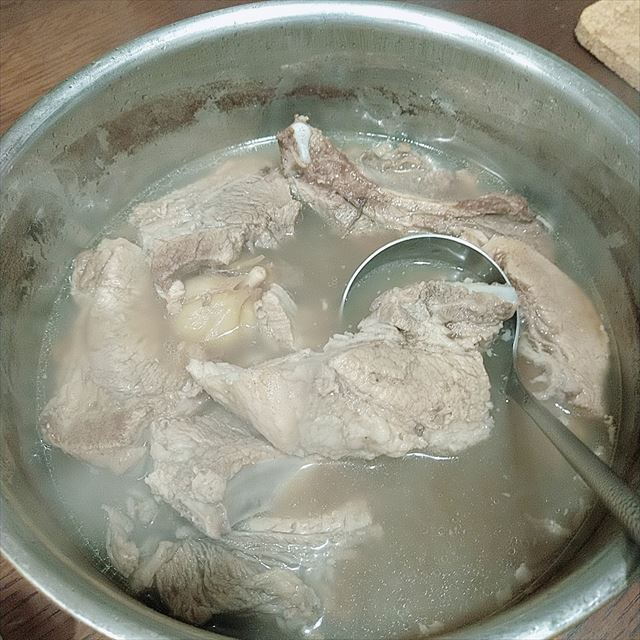

40分煮込みました。柔らかくなってるか……?

箸でほぐしてみたところ、しっかり火は通っています。でも、力を入れなくても骨が外れるというほどではない。筋がトロットロになるまで煮込みたい場合はもっと時間をかけた方がいいですね。

今回はここでやめにして、味見します。味が足りなければ塩やナムプラーで調整するのですが、肉にはタレを付けて食べるつもりだし、汁の塩分はちょうど良かったのでそのままにします。

夕食まで時間があるので、一旦冷まして固まった脂を取り除いてから食べることとします。

にんにくと漢方の香りが肉の臭みをカバーしている

脂を取り除いたのち、温め直して頂きます。

肉を骨から外して、醤油などを付けながら食べるそうです。中国の濃い醤油があったので、これを添えました。

肉を骨から外して、中国醤油(すごく味が濃い)をちょっとだけ付けて食べる。

赤身部分はほぐれるような食感で、脂身はとろけるようです。冷まして温め直したのが良かったみたい。肉の臭みはスパイスとにんにくで消されているし、脂を取り除いたおかげで意外とあっさり。

ゆで豚のスパイスが効いた奴、という感じです。とても美味しい。

汁はご飯にかけたり、油条(中国揚げパン)を浸して食べたりする。今日はご飯と合わせたので、ご飯にかけてみました。

汁はとても胡椒が効いていて、辛い。身体が温まっていいですね。この強い胡椒の風味と豚のスープがよく合う。

どこかで食べた組み合わせだな……?と思ったら、ラーメンに胡椒をかけたときの味だ!

そりゃ美味しいはずですね!

温まるし、スタミナが付きそう。それでいてあっさりしてくどくないので、きちんと脂を抜けば身体が弱っているときに良さそうです!

また作ろうと思います。今回は2日かけて食べきりましたが、それでも残ったらラーメンにも、カレーなどにも展開できそう。

現地では薬局でスパイスを調合してくれるらしい!

Wikipediaによると、肉骨茶が盛んに食べられているマレーシアやシンガポールでは、漢方薬局で肉骨茶用のスパイスブレンドが売られているんだそうです。そして、体調に合わせて生薬を調合してくれる薬局もあるのだとか……。

外食できるお店も多く、家庭でも気軽に作られていることから、肉骨茶が食文化の一つとなっているのがわかります。日本のカレーみたいな感じ。

今日食べた肉骨茶はスパイスの素を使った手軽なものでしたが、そのうち自分で調合するところから作ってみたいです。

ということで今日はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございます。

コメント